Die Eifel, Deutschlands jüngstes Vulkangebiet

Dieser Text ist nur mal eingeschoben, weil Teile des Inhalts immer mal wieder eine Rolle spielen:

Wir schreiben das Jahr 1 NDR (nach dem Regen, heute vor etwa 12900

Jahren).

Im Land der Brunonen herrscht große Aufregung.

Endlich

mal hat es ganz normal geregnet und der Regen lief als Wasser ab. Er

gefror nicht.

Soll das heißen, die Eiszeit ist endlich vorbei und es

steht eine Erderwärmung bevor?

So wie Opa Neander es immer wieder in

seinen Gutenachtgeschichten von seinen Vorfahren beschrieb.

Die

Anführer der Brunonen ordneten eine Partie Hirschblasentreten zur Feier

an.

Das letzte Event dieser Art fand vor etwa 300 000 Jahren statt.

Alle Teilnehmer mussten damals ihre Speere bei

Schöningen (heutiger

Name) ablegen. Der Ablageort wurde damals nicht wieder gefunden....

Jägermeister Günter hat extra einen Riesenhirsch gefangen

und gemästet, damit eine große Blase bereitsteht.

Dadurch starb

leider der

letzte Riesenhirsch aus!

In der Zwischenzeit wurde ein Fass

Blubberwasser aus Gerolstein für die Pause und ein Fass Schaumwasser aus

einem

Schlösschen im Feld bei Bitburg für die After-Sports-Party

aufgestellt. Wolters oder wolters nicht?

Die rivalisierenden Clans

aus Okertal und Aller-Niederung traten gegeneinander an.

Die

Rotkappen vom Verein für Leibesfülle (VfL) wurden von ihrem Anführer

Bruno das Labertier (er wollte nach dem Spiel

ohnehin aufhören) auf das Feld geführt, an der Hand das

Maskottchen des Vereins, ein zahnloser Wolf.

Die Blaugelben von Brunos

Teuflischer Sport Vereinigung BTSV Zwietracht liefen unter Bruno dem

Schweigsamen auf.

Deren Maskottchen, ein kleines Kätzchen, kuschelte

auf seinen Armen.

Als unparteiischer Druide wurde Martin das Kind

aus der verbotenen Stadt 8 mal 12 hinzugezogen.

Es entbrandete eine

wilde Schlacht.

Die Okertaler konnten gerade in Führung gehen, als plötzlich

Martin das Kind die Partie unterbrach.

Der Himmel hat sich

verfinstert. Es fielen Krümel vom Himmel und die knirschten zwischen den

Zähnen.

Zum Weiterspielen war es zu dunkel. Was war geschehen?

Der Ablauf wurde auf Bären Zottel (BZ) graviert. Diese wurden 1874

Konrad Koch, einem Lehrer aus Braunschweig, zugespielt.

Er fand die

Spieldarstellung sehr anregend und führte an seiner Schule den

Mannschaftssport Fußball ein. Die ersten

Regeln waren noch ohne

Abseits und ohne Video-Schiedsrichter.

Die restliche Darstellung auf

den Fellen entschlüsselten Geologen erst sehr viel später:

Vor ca.

12900 Jahren brach am heutigen Laacher See ein mächtiger Vulkan aus. Die

Asche, (etwa 16 km³)

die er in die Luft schleuderte, kann heute in

ganz Mittel- und Nordeuropa nachgewiesen werden.

Eine Katastrophe

für ganz Europa, die auch Auswirkungen auf das Lokalklima hatte!

Die Erdoberfläche

beim Vulkan brach anschließend in die leer

gelaufene Magmakammer

ein. Es entstand eine Caldera,

die mit Grundwasser voll lief. Der Laacher See mit

seinen rund

3,3 km² ist heute der größte See in Rheinland-Pfalz.

Deshalb ist für mich auch heute noch die Vulkaneifel interessant.

Dazu

muss der ehemalige Erdkundelehrer einige Erläuterungen abgeben: Vor 400 Millionen Jahren brach

Gesteinsmaterial aus

dem Ur-Kontinent Laurussia (Europa gab es noch

nicht!) und setzte sich am Meeresboden

ab.

Über viele Millionen Jahre wurden diese rötlichen, eisenreichen

Ton- und Sandkörner im Erdzeitalter Devon

(408 bis 360 Mio. Jahre) durch

Druck zu neuem Gestein zusammengepresst.

Durch Hebung aufgrund der

Kollision von Afrika und Eurasien

(Hier habe ich 2014 Spuren davon beobachten können)

wurde heute daraus das Rheinische Schiefergebirge mit der Eifel sowie dem Westerwald, Taunus, Ardennen und

Hunsrück.

Die devonischen rotbraunen Eifelgesteine haben heute noch

eine Mächtigkeit von mindestens 5.000 Metern.

Sie sind nährstoffarm.

Wo diese Böden durch Berghöhen landwirtschaftlich völlig ungeeignet sind, liegen

heute Wälder.

Das neu gebildete Land sank später wieder unter den Meeresspiegel ab.

In wärmeren Perioden der mittleren und jüngeren Devonzeit bildeten

sich Korallenriffe darüber.

Ihre Reste sind heute in neun Kalkmulden der

Eifel erhalten. Deren Fossilienreichtum ist weltbekannt.

Vor etwa

330 Mio. Jahren wurde nun die Erdkruste Mitteleuropas zusammengeschoben

und gefaltet, weil Afrika

nach Norden wanderte.

Die Eifel gehörte zu einem Hochgebirge – und das war keine 30 Mio. Jahre

später schon wieder

von Wind und Wetter abgetragen. Deshalb

erscheint die Eifel heute wie eine fast ebene Hochfläche.

Zwischenzeitlich war die Eifel flächendeckend rot.

Trockene, heiße Winde

fegten zu Beginn der Triaszeit (248 bis 243 Mio.Jahre) über das

Land und wehten eisenhaltige Sande

zu mächtigen Dünen auf. Die Sande

waren Verwitterungsmaterial des vormaligen Hochgebirges.

Durch Druck

der darüber liegenden Schichten verfestigten sich die Sandkörner im Lauf

von mehreren Mio. Jahren zu Gestein.

Reste der damals entstandenen

und leicht verwitternden Buntsandstein-Pakete finden sich bei Mechernich, Gerolstein und Trier.

Das Klima in der Zeit von vor 65 bis

2,6 Mio. Jahren (Tertiär-Zeitalter) war meist warm (außer in den

Eiszeiten) und feucht.

Es

entwickelten sich schließlich die heutigen Gewässersysteme, wie

Rhein, Mosel, Kyll und Lieser.

Die erste

vulkanische Phase:

Die devonische Erdkruste kam mächtig in

Wallung, weil sich die Alpen emporhoben. Die alte Kruste bekam

vielerorts Risse.

In recht geringer Tiefe unter der Eifel muss sich noch Magma befunden haben

wie auch unter Vogelsberg und Siebengebirge.

Durch

Spalten drang die Magma vor gut 40 Mio. Jahren an die

Eifel-Oberfläche durch. Es wurden über 400 Vulkane in der

Hocheifel

lokalisiert. Basaltschlote, wie die Hohe Acht, zeugen heute von dieser Epoche,

die vor etwa 20 Mio. Jahren endete.

Die

zweite vulkanische Phase:

Manchmal steigen inmitten einer

Kontinentalplatte – so auch unter der Eifel – besonders heiße und zu

etwa 2 % flüssige

Gesteine sehr langsam aus den Tiefen des

Erdmantels (mindestens aus 400 km Tiefe) in Rissen, den "Beulen" von dem

Zusammenstoß Afrikas und Europas nach oben. Die Steigleistung der heißen Gesteine unterhalb der Eifel beträgt

etwa 10 cm pro Jahr. Schließlich erreichen sie den Rand des erstarrten äußeren Mantels (meist ab

etwa 100 km Tiefe).

Ein solches aus der Tiefe aufsteigendes stark

erhitztes Gesteinsfeld nennt man Plume, englisch für „buschige

Feder“.

Der geophysikalisch nachgewiesene Eifel-Plume reicht bis fast

zur Erdkruste hinauf, die unter der

Eifel nicht die

üblichen 100 km, sondern "nur" etwa 30 km

dick ist. Aus dem Plume wandert Magma schubweise weiter nach

oben

durch Gesteinsklüfte bis in Magmakammern innerhalb der Erdkruste. Von dort

aus ist die Oberfläche nahe

und damit auch das Grundwasser... Über 100 Ausbruchsorte dieser zweiten vulkanischen

Phase sind entdeckt.

Das Osteifel- und das Westeifel-Vulkanfeld

sind entstanden. Letzteres erstreckt sich etwa von Stadtkyll im

Nordwesten bis

Bad Bertrich nahe der Mosel im Südosten. Hier

liegen auch die später entstandenen Maare.

Die dritte

vulkanische Phase:

Vor etwa 500.000 Jahren nahm die

Hebung der Eifel wieder stark zu. Und sie hält bis heute an. Begleitet

von erneuter

vulkanischer Aktivität. Und möglicherweise auch von ihr

mitverursacht.

In Folge von Wasserdampf-Explosionen,

nachdem die aufgestiegene heiße Magma auf Grundwasser traf, entstanden die Maare.

Früher vermutete man

noch, dass sich über der Magma Gasblasen ansammelten, die den Ausbruch

verursachten.

Heute weiß man es besser!

In der Vulkaneifel sind

75 Maare wissenschaftlich nachgewiesen.

Davon sind zwölf

Maartrichter heute ständig wassergefüllt und beherbergen einen Maarsee.

Der jüngste Ausbruch dieser

Art ereignete sich vor 10.000 Jahren. Es entstand das Ulmener Maar.

Erdgeschichtlich ist diese Zeitspanne kaum länger als die eines

Wimpernschlags. Derzeit gilt der Eifel-Vulkanismus unter

Fachleuten als

ruhend. Der Zeitpunkt des nächsten Ausbruchs lässt sich nicht seriös

prognostizieren.

Nach:

https://www.endlicheifel.de/alter-kleine-landschaftsgeschichte-der-eifel/

(verändert)

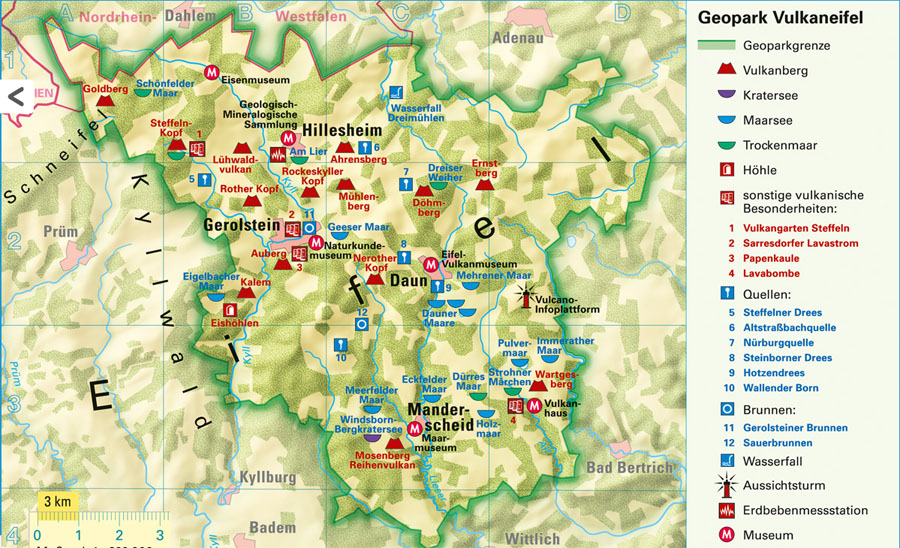

Wie sich vulkanische Erscheinungen im Vulkan-Geopark Eifel verteilen,

kann man der Karte entnehmen!

Der Ausschnitt begrenzt sich aber auf

nur einen Teil der Eifel!

Geopark Vulkaneifel, 1: 300 000,

Haack Grundschulatlas Rheinland-Pfalz © Ernst Klett Verlag GmbH

Zweigniederlassung Leipzig Grundschulverlag, Leipzig

https://www.mr-kartographie.de/karten-fuer-die-schule/thematische-karten-in-schulatlanten/geologische-karten-boden-klima-und-gewaesserkarten.html

Ist da die folgende Nachricht nicht extrem

beunruhigend:

"Ruhig und idyllisch liegt der Laacher See

umgeben von Wald und Wiesen in der Osteifel. Nur aufsteigende Gasblasen

im

östlichen Uferbereich erinnern daran, dass unter den Wassermassen

ein Vulkan schlummert. Und der ist noch sehr aktiv,

wie Forscher

erstmals belegt haben. In einer Studie mit genaueren Messmethoden stellten sie seit 2013

acht

Serien von niederfrequenten Erdbeben in 10 bis 45 Kilometer Tiefe

fest. Dies seien Anhaltspunkte dafür,

dass derzeit unter dem Laacher

See-Vulkan magmatische Fluide aus dem oberen Erdmantel in die

Erdkruste aufsteigen könnten.

"Der Eifel-Vulkanismus ist nicht

erloschen, er ist langzeitschlafend", sagt Martin Hensch,

Geophysiker beim

Landeserdbebendienst Baden-Württemberg im

Regierungspräsidium Freiburg. Die Bewegungen der Fluide in der Tiefe

könne

man als Anzeichen werten, dass sich Magmakammern in der

Erdkruste langsam füllten. Die Erdbebenserien bedeuteten aber

nicht,

dass ein Vulkanausbruch aktuell bevorstehe, betont Co-Autor Torsten Dahm

vom Deutschen Geoforschungszentrum

(GFZ) in Potsdam.

Denn:"Beim

letzten Ausbruch vor knapp 13.000 Jahren habe die Befüllung der oberen

Magmakammern rund 30.000 Jahre

gedauert. "Das bedeutet, dass die

magmatischen Prozesse während sehr langer Zeiträume ablaufen können,

bevor es zu

einer Eruption kommt", betonen die Forscher."

Aus:

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/laacher-see-aktivitaet-in-eifel-vulkan-entdeckt/23957050.html

Oder auch: "11.02.2019: Zwei Erdbeben in der Eifel

– Eines mit Rekordstärke.

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden

hat sich die Eifel in dieser Woche bewegt. Der Grund dafür waren

Erdbeben am

Montag und Dienstag. Im rheinland-pfälzischen

Kobern-Gondorf (bei Koblenz) hatte am Montag die Erde gebebt – rund um

das Epizentrum schlug das Seismometer bis zu einer Stärke von 2,8 auf der

Richterskala aus. Der Grund für das Erdbeben

liegt nach

verschiedenen Medienberichten offenbar an einer Verschiebung von

tektonischen Platten."

Aus:

https://www.wr.de/panorama/staerkstes-erdbeben-seit-2012-in-der-osteifel-gemessen-id216417393.html

Übersicht ![]() Vorheriger Tag

Vorheriger Tag![]() Nächster Tag

Nächster Tag