Pirna - Stadt der Erker, Giebel und

Portale

Oder auch das Tor zur sächsischen Schweiz.

Hier ist Wikipedia etwas schwammig: "Der Name Pirna soll sich aus dem sorbischen Perno –

na pernem = ‚auf dem harten (Stein)‘ ableiten. Die sich im Wappen der Stadt spiegelnde

Deutung des Namens vom Birnbaum (lat. Pyrus communis) ist ein späterer romantisierender

Versuch. Der heutige Forschungsstand der Namensdeutung bezieht sich auf die slawische Form

von pirno oder pirna. Das Wort pir bedeutete glühende Asche in der slawischen Sprache.

Geografisch könnte es eine Feuer-Rodungsstelle oder Opferstätte mit Feuer bedeuten."

"Der Ursprung von Pirna: Die berühmte Stadt Pirna an der Elbe, unter dem Schlosse, genannt

der Sonnenstein, gelegen, ist vor alten Zeiten am Hausberge nahe bei Krietzschwitz gegenüber

dem Dorfe Rottwerndorf erbaut gewesen und hat die Mannewitz geheißen. An der Elbe sollen

damals nur etliche Häuser gestanden haben, darinnen die Schiffsleute, so bisweilen angelegt,

geherbergt, und zwar wo jetzt das Schifftor steht. Allda soll ein großer Birnbaum gewesen sein,

von dem die Stadt eigentlich ihren Namen überkommen hat. Nachgehends ist die obgemeldete

alte Stadt Mannewitz bis auf den Grund verheert und abgebrochen, sodann die Stelle verändert

und nahe bei der Elbe eben die jetzige Stadt anzubauen begonnen worden usw." Quelle

Ich kann es leider nicht klären!

Seit 1233 ist Pirna als Schnittpunkt zweier Handelsstraßen nachgewiesen. Mit dem Stapelrecht

(Handelsreisende mussten an drei Tagen ihre Waren zum Verkauf in der Stadt anbieten) blühte

die Stadt auf. Im 30-jährigen Krieg erlebte die Stadt das sprichwörtlich gewordene

"Pirnsche Elend", von dem sich die Stadt nur mühselig erholte: „Die Schweden fuhren Pirna so

unmenschlich mit, daß man dergleichen wenig in der Geschichte finden wird. Viele Hundert

Bürger wurden auf den Gassen niedergehauen, und weder Weiber noch Kinder blieben verschont.

Ja, selbst die Kirche, in welche sich viele Hundert Menschen gerettet, blieb von ihren entsetzlichen

Grausamkeiten nicht frei. Sie erbrachen sie mit Gewalt, hieben viele, die auf den Altarstufen auf

den Knieen flehentlich um ihr Leben baten, in Stücken.“(Götzinger, Chronik von Sebnitz, 1786,

Seite 287.) Erst nach 3 Tagen tat der Feldmarschall dem Wüten seiner entmenschten Horden

Einhalt. Die Leichen der Erschlagenen blieben 8 Tage lang auf den Gassen liegen.

Etwa 600 Leute waren getötet worden. Ueber 400 Bürger und Einwohner, die gänzlich

ausgeplündert waren, verließen Pirna." Quelle

In der DDR verfiel bekanntlich viel Bausubstanz (Ruinen schaffen ohne Waffen) und erst nach

der Wende wurde hier restauriert. Nur die Elbhochwasser 2002 und 2013 warfen den

Wiederaufbau zurück.

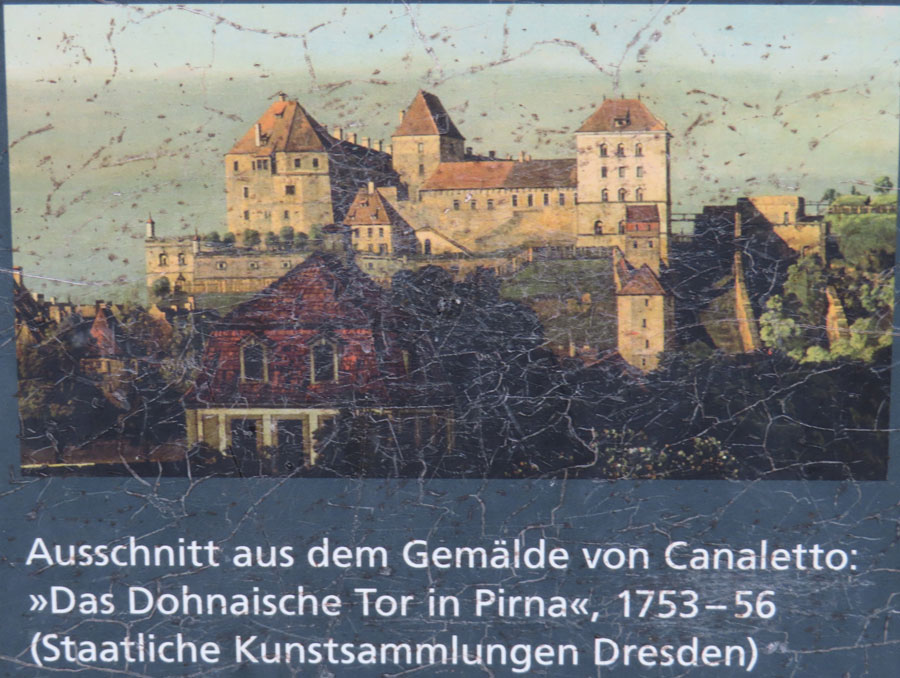

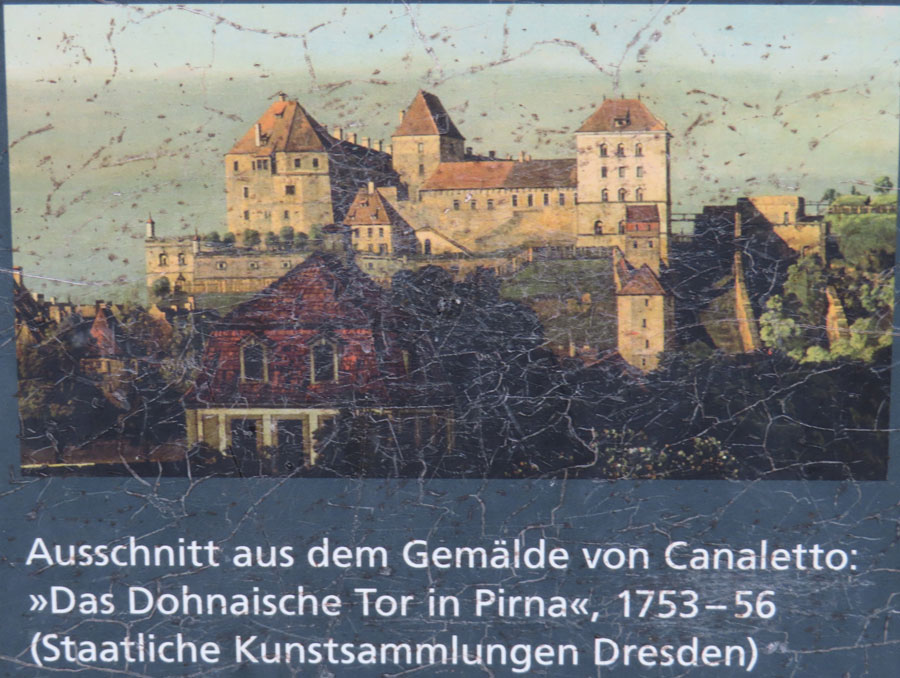

Die Schweden sind über das Dohnaische Tor in die Stadt eingefallen.

Ob es deshalb nur noch einige Reste davon gibt, kann ich nicht belegen.

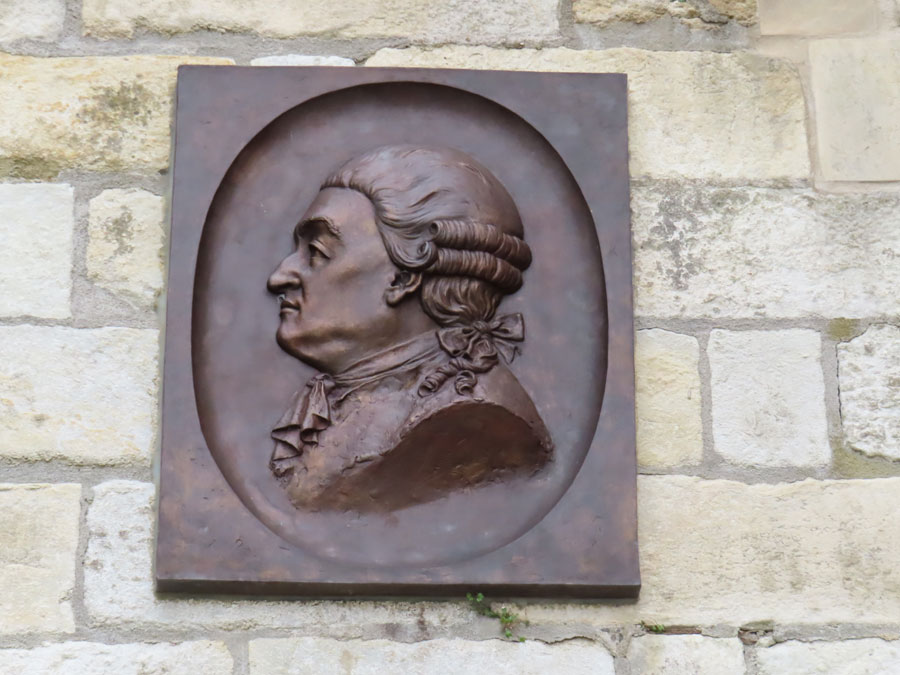

Wenn man mal vom Schloss im Hintergrund absieht, hat Herr Bernardo Bellotto,

bekannt unter dem Namen Canaletto das Aussehen des Tores festgehalten,

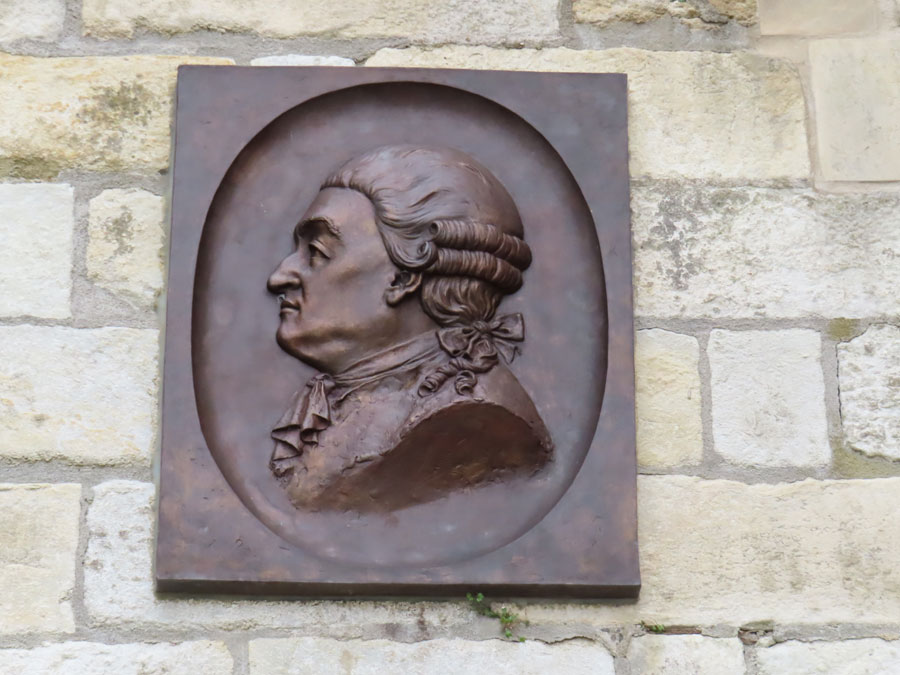

Canaletto hat einige Zeit seines Schaffens in Pirna verbracht, weshalb man im Schloss eine

Plakette zu seinem Gedenken anbrachte. Davor ist auch eine Tafel mit diesem Bild vom Tor.

Ich hab im Internet kein besser erhaltenes Bild gefunden,

"Das Canalettohaus ist ein Bürgerhaus aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts,

um 1525 erhielt es seine heutige Form.

Quelle

Quelle

Benannt wurde das Haus nach dem Marktplatzbild von Bernardo Bellotto,

genannt Canaletto. Im Erdgeschoss gibt es eine seltene Kassettendecke von 1630 mit bedrucktem

Fladernpapier zu sehen, im 1. OG einen gotischen Raum mit Holzbalkendecke und Wandgemälden.

Im Haus befindet sich heute der TouristService und eine kleine Ausstellung mit Reproduktionen

von Canaletto-Gemälden, sowie der Nachbau der Camera Obscura, die Canaletto als Hilfsmittel

diente." (Meine Beschreibungen stammen von Wikivoyage)

So sah Canaletto Pirna (Wikipedia).

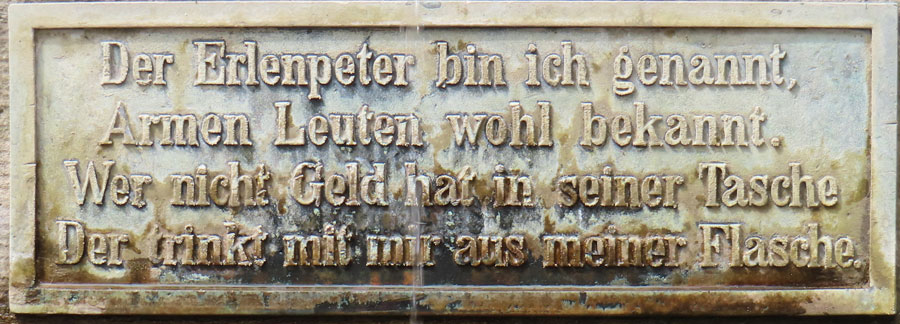

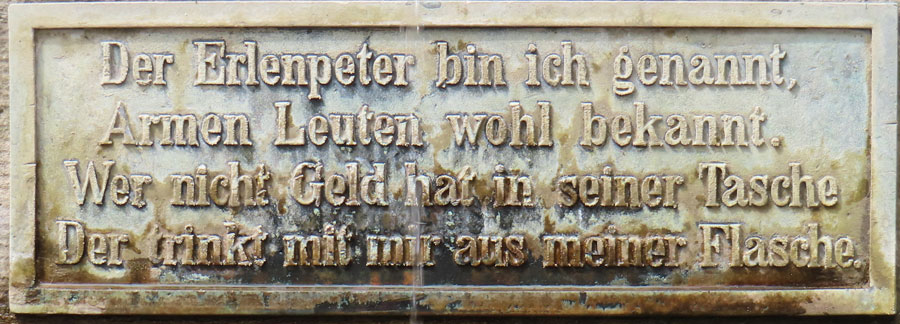

"Erlen Peter nennt man einen über der Stadt Pirna diesseits der Elbe gelegenen, schönen Quell,

dessen Wasser durch eine Flasche läuft, welche eine steinerne männliche Figur unter dem Arme

hält, über welcher folgender Vers stand:

Der Erle Peter bin ich genannt, Den armen Leuten wohlbekannt,

Wer nicht Geld hat in seiner Tasche, Der trinkt umsonst aus meiner Flasche.

Im Jahre 1549 ist der Quell fast ganz vertrocknet und versunken und hat es viele Mühe gekostet,

daß man ihn nur ein wenig wieder gefunden, denn weil man aus ihm hat Geld lösen wollen, ist

das Wasser außen geblieben, dafür ist er 1687 mit einem Behältniß verschlossen und mit einem

steinernen Gewölbe versehen worden. Um 1670 entstand die Gewohnheit, alljährlich an der

Mittwoch nach Pfingsten nach diesem Brunnen zu ziehen und sich hier mit Musiciren, Tanzen,

Singen, Schießen u. s. w. zu belustigen. Unter den Wallfahrenden befanden sich sogar viele

Dresdner, und man nannte dies Fest Pirnaische Wallfahrten. Ehedem stand über dem Brunnen

auch eine steinerne Tafel eingemauert mit der Aufschrift: „Hüte Dich und Vergiß Deines Gottes

Nicht, der Dir Wasser aus dem harten Felsen giebt. George Dinckel ad DMJ. 1541.“

Die Sage erzählt noch, daß einst ein Viehhirte, der mit dem Ausschlage behaftet war, daraus

getrunken und sich mit seinem Wasser gewaschen habe, wovon er die reinste und schönste Haut

bekam."Quelle

Ist der zweite Brunnen am Kirchplatz noch von der Wallfahrt geschmückt?

" Die Fronfeste in der Schmiedestraße 8 wurde 1572 erstmals urkundlich erwähnt.

Der dreigeschossige Bau ist der älteste erhaltene kommunale Gefängnisbau der Gegend und

wurde bis 1949 genutzt, von 1933 bis 1945 für Gegner des Naziregimes.

Heute ist es der Sitz der Stadtgalerie."

Das Fenstergitter ist sehr attraktiv.

Stadt der Erker: "Der Teufelserker , Obere Burgstraße 1, wurde nach seinen drei Tragefiguren

benannt. Der Sage nach soll eine Ehefrau mit dem Teufel im Bunde gewesen sein.

Nach ihrem Tod ließ ihr Ehemann den Erker anbringen.

Mann. war der sauer auf seine Frau.

Der Engelserker befindet sich an dem Haus Barbiergasse 10, die Engelsfigur an der Mittelkonsole

gab dem Haus den Namen. Im Haus befinden sich bemalte Holzbalkendecken und eine

Wendeltreppe und Fensterprofile aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die Engel sehen jedenfalls friedlicher aus als der Teufel.

So sieht die Marienkirche vom Schloss gesehen aus. Ein Foto lohnt sich so nicht!

Aber ein attraktives Seitenportal hat sie.

"Die Postdistanzsäule wurde 1722 auf Befehl Augusts des Starken aufgestellt und mit dem

polnisch-litauischen und dem kursächsischen Wappen verziert. Die Entfernungen sind in Stunden

angegeben, eine Stunde sind 4,531 km."

Für eine Briefmarke zu schwer, sie eignet sich höchstens als Briefbeschwerer.

"Das Tetzelhaus ist das Geburtshaus des Dominikanermönchs Johann Tetzel.

Dieser war der Anlass für Martin Luthers Thesen gegen den Ablasshandel.

Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt war sein berühmter Ausspruch.

Und da behaupten die Leute im Elm am Tetzelstein, dass er hier gestorben sein soll, Fake-News.

Es ist das älteste Bürgerhaus Pirnas und Sachsens und gehört zu den wertvollsten Häusern der

historischen Altstadt. Interessant sind die Renaissance-Fassade und die außergewöhnliche

„Mönch-Nonne“-Dachdeckung. "

"Das Rathaus wurde 1555 unter Verwendung von Bausubstanz aus dem 14. Jh. errichtet.

Das später mehrfach umgebaute Renaissancegebäude ist im Kern eines der ältesten Gebäude der

Stadt und prägt das Stadtbild der Altstadt. Eine Erweiterung erfolgte im Stil der deutschen

Neorenaissance. Über Jahrhunderte hinweg war das Rathaus mehr Handels- als Verwaltungshaus.

Es bot den Fleischern, Bäckern und Tuchmachern feste Verkaufsstände und -räume. Noch bis

zum Beginn des 20. Jahrhunderts befanden sich Geschäfte und Läden im Erdgeschoss. Der Bau

besitzt ein sehenswertes Portal. Im Dachturm ist eine astronomische Uhr mit Mondphasenanzeige

eingebaut. Darunter befindet sich das Stadtwappen.

Darin schlägt der linke Löwe zu jeder Viertelstunde und der rechte Löwe zu jeder vollen Stunde

beim Glockenschlag mit den Tatzen an den Baumstamm. Beide Löwen bewegen dazu ihre Zunge.

Die östliche Seite der Uhr verfügt noch über ein Renaissance-Zifferblatt, bei dem der lange

Zeiger die Stunden und der kleine Zeiger die Minuten anzeigt.

"Das Schloss ist eine etwa 70 m über der Elbe und der Altstadt gelegene Burg-Festung, die

erstmals 1269 genannt wurde. Es geht auf eine slawische Ansiedlung und Befestigung zurück,

die in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts angelegt wurde.

Die bewegte Geschichte reicht von der Festung im Mittelalter über die Nutzung als Heilanstalt

im 19. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhundert entstand eine weitläufige von Gebäuden

durchsetzte Parkanlage, die alte Festung Sonnenstein hatte durch Abbruch von teils noch

mittelalterlicher Bausubstanz und Überbauung der Wallanlagen bis 1914 ihren festungsartigen

Charakter größtenteils verloren.

Zwischen 1940 und 1941 wurde das Schloss im Rahmen der NS-Euthanasie-Aktion T4 genutzt.

Dort wurden 13.720 meist behinderte Menschen getötet. Heute erinnern daran die Gedenkstätte

Pirna-Sonnenstein und das Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein. In einem weiteren

Gedenkraum im Keller des Hauses, in dem sich die Gaskammer befand, werden stellvertretend

Schicksale von 22 der Mordopfer dokumentiert. Nach dem Ende der Krankenmorde 1941

wurden auf dem Gelände des Sonnensteins die Adolf-Hitler-Schule für den Gau Sachsen, eine

Reichsverwaltungsschule und ein Wehrmachtslazarett eingerichtet, welche bis 1945 Bestand hatten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren bis 1949 Flüchtlingslager und ein

Quarantänelager für entlassene Wehrmachtsangehörige, das Landratsamt und eine

Polizeischule (bis 1954) untergebracht. Während der DDR-Zeit diente das Werk der Entwicklung

und Produktion von Propellerturbinenluftstrahltriebwerken und Strahltriebwerken und als

Strömungsmaschinenwerk.

und bieten einen reizvollen Blick ins Elbtal bis nach Dresden. Sowohl vom Biergarten der

Schloßschänke auf dem Hornwerk wie auch vom Schloßcafé genießt man eine einzigartige

Aussicht.

Seit Dezember 2011 ist Schloss Sonnenstein Verwaltungssitz des Landkreises Sächsische

Schweiz-Osterzgebirge. Die touristische Nutzung konzentriert sich heute auf den

Schlossberghang und die Bastionen der ehemaligen Festung Sonnenstein. Am westlichen

Schlossberghang entstanden mehrere Terrassengärten. In diese Gärten sind Reste der

mittelalterlichen Stadtbefestigung integriert. Die Bastionen der ehemaligen Festung Sonnenstein

sind im Rahmen touristischer Führungen zugänglich. Schlosshof, Schlosspark und Bastionen

laden zum Verweilen ein.

Das Wächterhäuschen ist nicht besetzt.

In diesem Wimmelbild kann man viel von Pirna entdecken. Mehr Infos

Übersicht sächsische Schweiz

Übersicht sächsische Schweiz

Übersicht 2025

Übersicht 2025

voriger Tag

voriger Tag

nächster Tag

nächster Tag

Hier ist Wikipedia etwas schwammig: "Der Name Pirna soll sich aus dem sorbischen Perno –

na pernem = ‚auf dem harten (Stein)‘ ableiten. Die sich im Wappen der Stadt spiegelnde

Deutung des Namens vom Birnbaum (lat. Pyrus communis) ist ein späterer romantisierender

Versuch. Der heutige Forschungsstand der Namensdeutung bezieht sich auf die slawische Form

von pirno oder pirna. Das Wort pir bedeutete glühende Asche in der slawischen Sprache.

Geografisch könnte es eine Feuer-Rodungsstelle oder Opferstätte mit Feuer bedeuten."

"Der Ursprung von Pirna: Die berühmte Stadt Pirna an der Elbe, unter dem Schlosse, genannt

der Sonnenstein, gelegen, ist vor alten Zeiten am Hausberge nahe bei Krietzschwitz gegenüber

dem Dorfe Rottwerndorf erbaut gewesen und hat die Mannewitz geheißen. An der Elbe sollen

damals nur etliche Häuser gestanden haben, darinnen die Schiffsleute, so bisweilen angelegt,

geherbergt, und zwar wo jetzt das Schifftor steht. Allda soll ein großer Birnbaum gewesen sein,

von dem die Stadt eigentlich ihren Namen überkommen hat. Nachgehends ist die obgemeldete

alte Stadt Mannewitz bis auf den Grund verheert und abgebrochen, sodann die Stelle verändert

und nahe bei der Elbe eben die jetzige Stadt anzubauen begonnen worden usw." Quelle

Ich kann es leider nicht klären!

Seit 1233 ist Pirna als Schnittpunkt zweier Handelsstraßen nachgewiesen. Mit dem Stapelrecht

(Handelsreisende mussten an drei Tagen ihre Waren zum Verkauf in der Stadt anbieten) blühte

die Stadt auf. Im 30-jährigen Krieg erlebte die Stadt das sprichwörtlich gewordene

"Pirnsche Elend", von dem sich die Stadt nur mühselig erholte: „Die Schweden fuhren Pirna so

unmenschlich mit, daß man dergleichen wenig in der Geschichte finden wird. Viele Hundert

Bürger wurden auf den Gassen niedergehauen, und weder Weiber noch Kinder blieben verschont.

Ja, selbst die Kirche, in welche sich viele Hundert Menschen gerettet, blieb von ihren entsetzlichen

Grausamkeiten nicht frei. Sie erbrachen sie mit Gewalt, hieben viele, die auf den Altarstufen auf

den Knieen flehentlich um ihr Leben baten, in Stücken.“(Götzinger, Chronik von Sebnitz, 1786,

Seite 287.) Erst nach 3 Tagen tat der Feldmarschall dem Wüten seiner entmenschten Horden

Einhalt. Die Leichen der Erschlagenen blieben 8 Tage lang auf den Gassen liegen.

Etwa 600 Leute waren getötet worden. Ueber 400 Bürger und Einwohner, die gänzlich

ausgeplündert waren, verließen Pirna." Quelle

In der DDR verfiel bekanntlich viel Bausubstanz (Ruinen schaffen ohne Waffen) und erst nach

der Wende wurde hier restauriert. Nur die Elbhochwasser 2002 und 2013 warfen den

Wiederaufbau zurück.

Die Schweden sind über das Dohnaische Tor in die Stadt eingefallen.

Ob es deshalb nur noch einige Reste davon gibt, kann ich nicht belegen.

Wenn man mal vom Schloss im Hintergrund absieht, hat Herr Bernardo Bellotto,

bekannt unter dem Namen Canaletto das Aussehen des Tores festgehalten,

Canaletto hat einige Zeit seines Schaffens in Pirna verbracht, weshalb man im Schloss eine

Plakette zu seinem Gedenken anbrachte. Davor ist auch eine Tafel mit diesem Bild vom Tor.

Ich hab im Internet kein besser erhaltenes Bild gefunden,

"Das Canalettohaus ist ein Bürgerhaus aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts,

um 1525 erhielt es seine heutige Form.

Quelle

QuelleBenannt wurde das Haus nach dem Marktplatzbild von Bernardo Bellotto,

genannt Canaletto. Im Erdgeschoss gibt es eine seltene Kassettendecke von 1630 mit bedrucktem

Fladernpapier zu sehen, im 1. OG einen gotischen Raum mit Holzbalkendecke und Wandgemälden.

Im Haus befindet sich heute der TouristService und eine kleine Ausstellung mit Reproduktionen

von Canaletto-Gemälden, sowie der Nachbau der Camera Obscura, die Canaletto als Hilfsmittel

diente." (Meine Beschreibungen stammen von Wikivoyage)

So sah Canaletto Pirna (Wikipedia).

"Erlen Peter nennt man einen über der Stadt Pirna diesseits der Elbe gelegenen, schönen Quell,

dessen Wasser durch eine Flasche läuft, welche eine steinerne männliche Figur unter dem Arme

hält, über welcher folgender Vers stand:

Der Erle Peter bin ich genannt, Den armen Leuten wohlbekannt,

Wer nicht Geld hat in seiner Tasche, Der trinkt umsonst aus meiner Flasche.

Im Jahre 1549 ist der Quell fast ganz vertrocknet und versunken und hat es viele Mühe gekostet,

daß man ihn nur ein wenig wieder gefunden, denn weil man aus ihm hat Geld lösen wollen, ist

das Wasser außen geblieben, dafür ist er 1687 mit einem Behältniß verschlossen und mit einem

steinernen Gewölbe versehen worden. Um 1670 entstand die Gewohnheit, alljährlich an der

Mittwoch nach Pfingsten nach diesem Brunnen zu ziehen und sich hier mit Musiciren, Tanzen,

Singen, Schießen u. s. w. zu belustigen. Unter den Wallfahrenden befanden sich sogar viele

Dresdner, und man nannte dies Fest Pirnaische Wallfahrten. Ehedem stand über dem Brunnen

auch eine steinerne Tafel eingemauert mit der Aufschrift: „Hüte Dich und Vergiß Deines Gottes

Nicht, der Dir Wasser aus dem harten Felsen giebt. George Dinckel ad DMJ. 1541.“

Die Sage erzählt noch, daß einst ein Viehhirte, der mit dem Ausschlage behaftet war, daraus

getrunken und sich mit seinem Wasser gewaschen habe, wovon er die reinste und schönste Haut

bekam."Quelle

Ist der zweite Brunnen am Kirchplatz noch von der Wallfahrt geschmückt?

" Die Fronfeste in der Schmiedestraße 8 wurde 1572 erstmals urkundlich erwähnt.

Der dreigeschossige Bau ist der älteste erhaltene kommunale Gefängnisbau der Gegend und

wurde bis 1949 genutzt, von 1933 bis 1945 für Gegner des Naziregimes.

Heute ist es der Sitz der Stadtgalerie."

Das Fenstergitter ist sehr attraktiv.

Stadt der Erker: "Der Teufelserker , Obere Burgstraße 1, wurde nach seinen drei Tragefiguren

benannt. Der Sage nach soll eine Ehefrau mit dem Teufel im Bunde gewesen sein.

Nach ihrem Tod ließ ihr Ehemann den Erker anbringen.

Mann. war der sauer auf seine Frau.

Der Engelserker befindet sich an dem Haus Barbiergasse 10, die Engelsfigur an der Mittelkonsole

gab dem Haus den Namen. Im Haus befinden sich bemalte Holzbalkendecken und eine

Wendeltreppe und Fensterprofile aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die Engel sehen jedenfalls friedlicher aus als der Teufel.

So sieht die Marienkirche vom Schloss gesehen aus. Ein Foto lohnt sich so nicht!

Aber ein attraktives Seitenportal hat sie.

"Die Postdistanzsäule wurde 1722 auf Befehl Augusts des Starken aufgestellt und mit dem

polnisch-litauischen und dem kursächsischen Wappen verziert. Die Entfernungen sind in Stunden

angegeben, eine Stunde sind 4,531 km."

Für eine Briefmarke zu schwer, sie eignet sich höchstens als Briefbeschwerer.

"Das Tetzelhaus ist das Geburtshaus des Dominikanermönchs Johann Tetzel.

Dieser war der Anlass für Martin Luthers Thesen gegen den Ablasshandel.

Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt war sein berühmter Ausspruch.

Und da behaupten die Leute im Elm am Tetzelstein, dass er hier gestorben sein soll, Fake-News.

Es ist das älteste Bürgerhaus Pirnas und Sachsens und gehört zu den wertvollsten Häusern der

historischen Altstadt. Interessant sind die Renaissance-Fassade und die außergewöhnliche

„Mönch-Nonne“-Dachdeckung. "

"Das Rathaus wurde 1555 unter Verwendung von Bausubstanz aus dem 14. Jh. errichtet.

Das später mehrfach umgebaute Renaissancegebäude ist im Kern eines der ältesten Gebäude der

Stadt und prägt das Stadtbild der Altstadt. Eine Erweiterung erfolgte im Stil der deutschen

Neorenaissance. Über Jahrhunderte hinweg war das Rathaus mehr Handels- als Verwaltungshaus.

Es bot den Fleischern, Bäckern und Tuchmachern feste Verkaufsstände und -räume. Noch bis

zum Beginn des 20. Jahrhunderts befanden sich Geschäfte und Läden im Erdgeschoss. Der Bau

besitzt ein sehenswertes Portal. Im Dachturm ist eine astronomische Uhr mit Mondphasenanzeige

eingebaut. Darunter befindet sich das Stadtwappen.

Darin schlägt der linke Löwe zu jeder Viertelstunde und der rechte Löwe zu jeder vollen Stunde

beim Glockenschlag mit den Tatzen an den Baumstamm. Beide Löwen bewegen dazu ihre Zunge.

Die östliche Seite der Uhr verfügt noch über ein Renaissance-Zifferblatt, bei dem der lange

Zeiger die Stunden und der kleine Zeiger die Minuten anzeigt.

"Das Schloss ist eine etwa 70 m über der Elbe und der Altstadt gelegene Burg-Festung, die

erstmals 1269 genannt wurde. Es geht auf eine slawische Ansiedlung und Befestigung zurück,

die in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts angelegt wurde.

Die bewegte Geschichte reicht von der Festung im Mittelalter über die Nutzung als Heilanstalt

im 19. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhundert entstand eine weitläufige von Gebäuden

durchsetzte Parkanlage, die alte Festung Sonnenstein hatte durch Abbruch von teils noch

mittelalterlicher Bausubstanz und Überbauung der Wallanlagen bis 1914 ihren festungsartigen

Charakter größtenteils verloren.

Zwischen 1940 und 1941 wurde das Schloss im Rahmen der NS-Euthanasie-Aktion T4 genutzt.

Dort wurden 13.720 meist behinderte Menschen getötet. Heute erinnern daran die Gedenkstätte

Pirna-Sonnenstein und das Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein. In einem weiteren

Gedenkraum im Keller des Hauses, in dem sich die Gaskammer befand, werden stellvertretend

Schicksale von 22 der Mordopfer dokumentiert. Nach dem Ende der Krankenmorde 1941

wurden auf dem Gelände des Sonnensteins die Adolf-Hitler-Schule für den Gau Sachsen, eine

Reichsverwaltungsschule und ein Wehrmachtslazarett eingerichtet, welche bis 1945 Bestand hatten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren bis 1949 Flüchtlingslager und ein

Quarantänelager für entlassene Wehrmachtsangehörige, das Landratsamt und eine

Polizeischule (bis 1954) untergebracht. Während der DDR-Zeit diente das Werk der Entwicklung

und Produktion von Propellerturbinenluftstrahltriebwerken und Strahltriebwerken und als

Strömungsmaschinenwerk.

und bieten einen reizvollen Blick ins Elbtal bis nach Dresden. Sowohl vom Biergarten der

Schloßschänke auf dem Hornwerk wie auch vom Schloßcafé genießt man eine einzigartige

Aussicht.

Seit Dezember 2011 ist Schloss Sonnenstein Verwaltungssitz des Landkreises Sächsische

Schweiz-Osterzgebirge. Die touristische Nutzung konzentriert sich heute auf den

Schlossberghang und die Bastionen der ehemaligen Festung Sonnenstein. Am westlichen

Schlossberghang entstanden mehrere Terrassengärten. In diese Gärten sind Reste der

mittelalterlichen Stadtbefestigung integriert. Die Bastionen der ehemaligen Festung Sonnenstein

sind im Rahmen touristischer Führungen zugänglich. Schlosshof, Schlosspark und Bastionen

laden zum Verweilen ein.

Das Wächterhäuschen ist nicht besetzt.

In diesem Wimmelbild kann man viel von Pirna entdecken. Mehr Infos