Geologie des Elbsandsteingebirges

Eigentlich hatte ich früher mal geplant, eine Woche in Dresden zu verbringen und einen

kurzen Abstecher in die sächsische Schweiz vorzunehmen. Und dann hab ich mich mit der

sächsischen Schweiz näher beschäftigt.....

Jetzt plane ich 14 Tage im Elbsandsteingebirge und dabei einen Abstecher nach Dresden ein.

Da zu DDR-Zeiten keine Sendemasten fürs Westfernsehen gebaut wurden, galt die Gegend

als "Tal der Ahnungslosen", denn die heute dort als "Lügenpresse" diffamierten Sender waren

damals eine gute Informationsquelle. Aber die Zeiten ändern sich....

Sie waren damals auf Gerüchte angewiesen, so wie heute eben auf Verschwörungsreligion.

"Die geologische Entstehung des Elbsandsteingebirges reicht bis in die Kreidezeit zurück.

Vor etwa 180 Millionen Jahren begann der Vorstoß des Kreidemeeres.

Die Gebirgs-Strukturen in der sächsischen Schweiz haben eine herzynische Ausrichtung

(also Richtung wie im Harz), entstanden ungefähr zeitgleich mit dem damaligen Hochgebirge

Zentraleuropas, dem heute von Wind und Wetter wieder abgetragenen Harz.

Im Jura (vor etwa 180 Mio Jahren) sank das Gebiet ab und wurde von einem Meer überflutet.

Die Flüsse, die zum Beispiel Harz und Erzgebirge erodierten, trugen ihre Last in dieses Meer.

So bildete sich eine etwa 500 Meter dicke Sandschicht, die sich unter dem Druck des darüber

Liegenden zu Stein verfestigte. Die eigentliche Sedimentation begann mit den Niederschönaer

Schichten fluviatile Grundschotter, (Konglomerate), welche in unregelmäßig fließenden

Gewässern abgelagert wurden. Darüber liegen, in teilweise erheblicher Mächtigkeit von bis

zu 600 m auf deutscher Seite und bis zu 1000 m auf böhmischer Seite, die marinen Bildungen

des Kreidemeeres. Im oberen Cenoman, vor etwa 90 Millionen Jahren, drang dieses in die sich

senkende Elbtalzone vor. Bis zum Rückzug des Meeres nach etwa 7 Millionen Jahren wurden

durch Flüsse Verwitterungsprodukte, vorwiegend sandige, aber z. T. auch sandig-tonige

Sedimente der umliegenden Festlandsgebiete, in dieses Meer transportiert. Sie lagerten sich

auf dem Boden des Binnenmeeres ab und bildeten durch hohen Druck eine kompakte

Sandsteinplatte. Nach dem Abfließen des Meeres wurde das verfestigte Sediment – inzwischen

eine gewaltige Sandsteinplatte – starken tektonischen Beanspruchungen ausgesetzt.

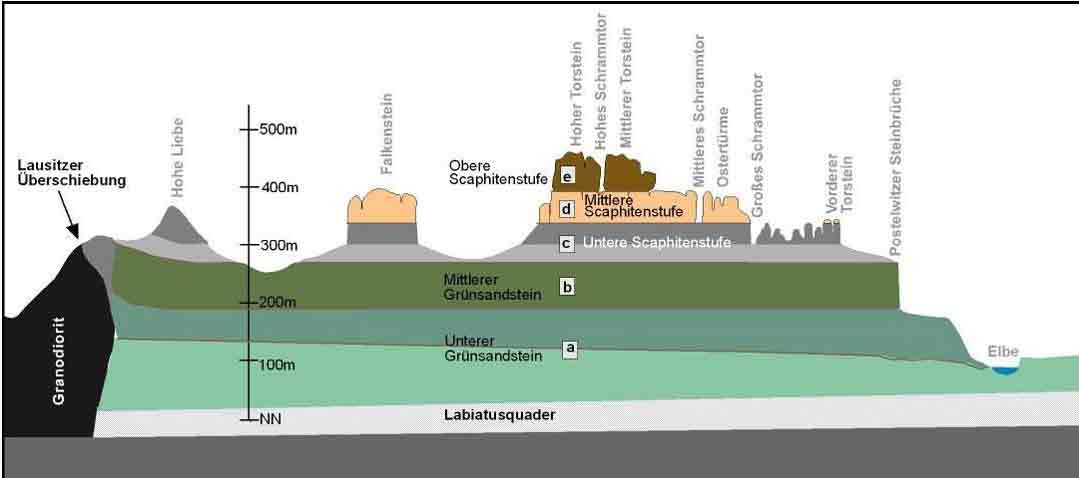

Das Lausitzer Granodioritmassiv schob sich teilweise auf das Kreideschichtenpaket auf

(so genannte Lausitzer Überschiebung als scharfe geologische Grenze).

Warum heißt das Gestein Granodiorit und nicht Granit? Das erklärt die Zusammensetzung:

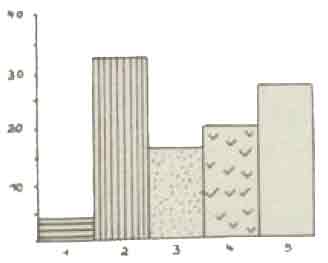

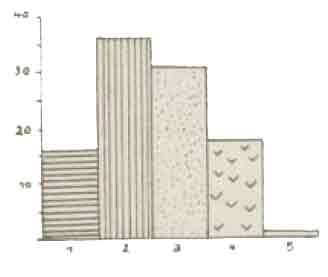

Granodiorit Granit

1: Plagioklas, 2: Kalifeldspat, 3: Quarz, 4: Biotit, 5: dunkle Minerale Quelle: Prescher, H. Geologie des Elbsandsteingebirges

Im Zuge der tertiären Heraushebung der Erzgebirgsscholle wurden die Sandsteinschichten

leicht nach NO geneigt und ältere Ablagerungen kamen im SW wieder an die Oberfläche.

Beide tektonische Vorgänge sind für die Lagerungsverhältnisse und die Klüftung des

Sandsteins von großer Bedeutung.

Während der Elstereiszeit erreichte das Inlandeis bei Bad Schandau das Elbsandsteingebirge.

Die Ablagerungen des Eises (inkl. der Lößeinwehung) haben im Bereich der so genannten

Ebenheiten – weitgehend ebene Plateaus der Sandsteinerhebungen – das stark gegliederte

präglaziale Relief verschüttet und nivelliert.

Bis zum heutigen Tage findet eine Modellierung bzw. Veränderung der Landschaft statt,

vor allem durch Wind und Wasser. Das Elbsandsteingebirge ist begrenzt vom Lausitzer Granit

(im Osten) und dem Erzgebirge (im Süden)." Vor allem letzteres im Zusammenspiel mit Harz

und dem Thüringer Wald schirmte West-Fernsehwellen ab.

"Die jüngsten (und obersten) Ablagerungen finden sich hier u. a. im Gipfelbereich des Kleinen

und Großen Winterberg (Mächtigkeiten bis zu 80 Meter), in den obersten Schichten der

Schramm- und Affensteine (Mächtigkeiten bis zu 30 Meter), im Gipfelbereich des Rathener

Felsreviers (u. a. Lokomotive), am Brand und (gering mächtig) als oberste Schicht einzelner

Tafelberge (u. a. Lilienstein, Pfaffenstein)". Durch Vulkanismus in der Kreidezeit hob sich das

Lausitzer Granitmassiv (und auch das Erzgebirge). Vor allem die Lausitzer Anhebung führte

zu einer Schrägstellung der Sandsteinschichten.

"Seine charakteristische Quader-Erscheinungsweise verdankt der Elbsandstein einer

weitständigen horizontalen Schichtung (Bankung) und der vertikalen Zerklüftung durch den

Druck dieser Randgebirge." Dadurch kommt es zur sog. Wollsackverwitterung.

Von den begrenzenden Gebirgen aus drangen auch Vulkane durch den Sandstein.

Später wurde auch diese Sandsteinschicht von Flüssen angenagt und teilweise abgetragen.

Wo der Sandstein stärker verfestigt ist, blieben größere Sandsteinpakete erhalten, die heute als

Tafelberge weithin sichtbar sind." Solche Tafelberge sind heute, dank der guten

Beobachtungsgabe der Menschen damals, durch die Namensgebung -stein (z.B.: Königstein,

Schrammstein) gekennzeichnet, während Erhebungen als Folge vulkanischer Erscheinungen

den Namen -berg (bzw. -hübel) (z.B.: Winterberg, Hankehübel(-hügel)) tragen.

Kleinere verhärtete Bereiche blieben als Sandsteinfiguren stehen, denen im Mittelalter

Legenden angehängt wurden (z.B.: Barbarine).

Profilschnitt durch das Schrammsteingebiet

Grafik: Archiv Nationalparkverwaltung, F. Richter

So weit also 180 Mio. Jahre im Zeitraffer (danke Wikipedia).

Natürlich begegnen einem die Prozesse bei jedem Schritt durch dieses Elbsandsteingebirge.

Die schweizerischen Künstler Adrian Zingg (einer seiner Schüler: Ludwig Richter) und Anton

Graff (Porträtmaler), die im 18. Jahrhundert an der Dresdner Kunstakademie lehrten, fühlten

sich bei einem Besuch dieser Region an ihre Heimat, den schweizer Jura, erinnert. So prägten

also zwei Schweizer den werbewirksamen Namen "sächsische Schweiz" für die Region.

Wer hat's erfunden?

(Porträt von Friedrich, dem Großen, erstellt von Anton Graff)

So sah Caspar David Friedrich (Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1818/1819) die

sächsische Schweiz (Bildquelle: Wikipedia)

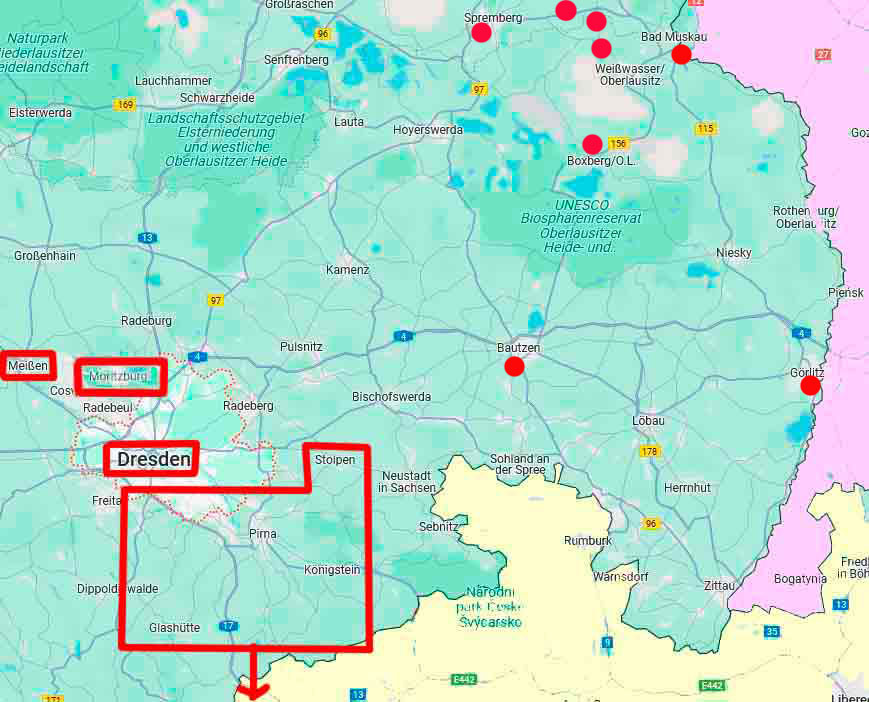

Das ist also die Region:

(beige: Tschechien, rosa: Polen)

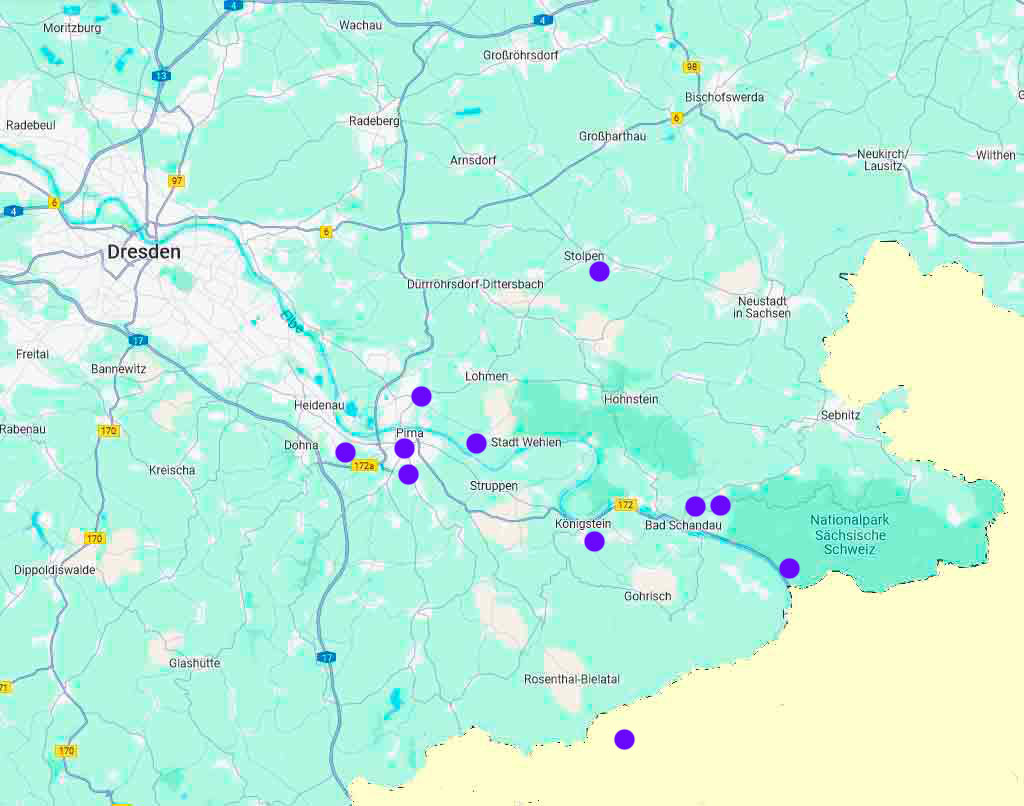

Hier bin ich überall gewesen:

(Karten aus Google-Maps)

Mit der Maus auf den blauen/roten Punkt gehen und den Ort, den ich angefahren/laufen bin, so anklicken,

um die Berichtseite anzusteuern.

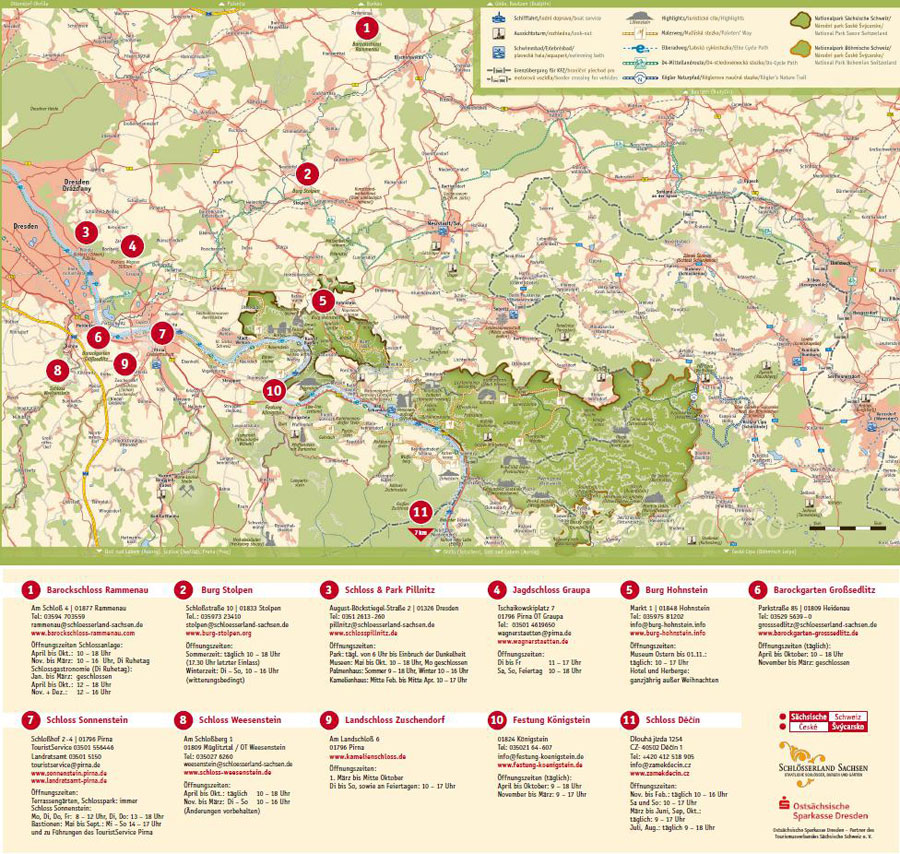

Meine Informationen über die Schlösser der Region hab ich von diesem Flyer

Diese Schlösser sind dort erwähnt: